Der Schweizerische Wissenschaftsrat SWR unterstützt das Abkommenspaket Schweiz–EU

Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz–EU» nimmt der Schweizerische Wissenschaftsrat SWR zum Vorentwurf des Bundesrats Stellung. Der SWR unterstützt die Inhalte des Abkommens in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation vorbehaltlos. Er unterstreicht die enorme Bedeutung einer Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen zur EU für den Wissenschaftsstandort Schweiz und für die Schweiz insgesamt.

Zwischen Juni und Oktober 2025 hat der Bundesrat den Inhalt des Abkommenspakets, das zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU) im Rahmen der Weiterentwicklung des bilateralen Wegs mit der EU ausgehandelt wurde, in die Vernehmlassung gegeben. Der SWR als beratendes Organ des Bundesrats in Fragen der Wissenschaftspolitik nimmt zu jenen Elementen des Pakets Stellung, die sich auf Bildung, Forschung und Innovation (BFI) beziehen. Diese Elemente werden im folgenden Abschnitt ausführlich beschrieben.

In seiner Stellungnahme geht der SWR auf folgende Aspekte ein:

Stabile Beziehungen zur EU, der wichtigsten Wirtschaftspartnerin der Schweiz, sind für den Wohlstand der Schweiz unerlässlich. Die Abkommen mit der EU bieten den öffentlichen und privaten Akteuren im Bereich Forschung und Innovation in der Schweiz Planungssicherheit und einen langfristig verlässlichen Rahmen.

Eine Assoziierung an die Wissenschaftsprogramme der EU ist unerlässlich, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu sichern. In der Schweiz ansässige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, insbesondere der wissenschaftliche Nachwuchs, müssen Zugang zu den grössten Forschungs- und Innovationsprogrammen und den damit verbundenen Netzwerken haben. Zudem spornt sie der europäische Wettbewerb zu Spitzenleistungen an.

Die Wissenschaftsprogramme der EU sind komplementär zu den Instrumenten des Schweizer BFI-Systems. Ohne eine Assoziierung würden Lücken in der Wertschöpfungskette von Bildung, Forschung und Innovation entstehen.

Die Schweiz wird aus einer Assoziierung an den EU-Programmen zahlreiche Vorteile ziehen, darunter den Zugang zu bestimmten strategischen Bereichen von Forschung und Innovation, die Möglichkeit, den internationalen Austausch in allen Bereichen der Bildung auszubauen, eine Verringerung des Verwaltungsaufwands im Zusammenhang mit den Übergangsmassnahmen und einen grösseren Einfluss durch die Teilnahme an Ausschüssen im Zusammenhang mit den Wissenschaftsprogrammen.

Die Personenfreizügigkeit ermöglicht nicht nur die Rekrutierung internationaler Talente, sondern auch die Weiterbildung von Schweizerinnen und Schweizern im Ausland.

In einem globalen Kontext, der von zunehmenden politischen Spannungen und globalen Herausforderungen geprägt ist, werden die Abkommen des Pakets Schweiz–EU in den Bereichen Raumfahrt und Gesundheit der Schweiz ermöglichen, ihre Resilienz im Bereich Sicherheit und Krisenmanagement zu stärken.

Die Stellungnahme des SWR finden Sie hier: Die Stellungnahme wurde nur auf Französisch verfasst.

Elemente des Abkommenspakets Schweiz–EU im Bereich BFI

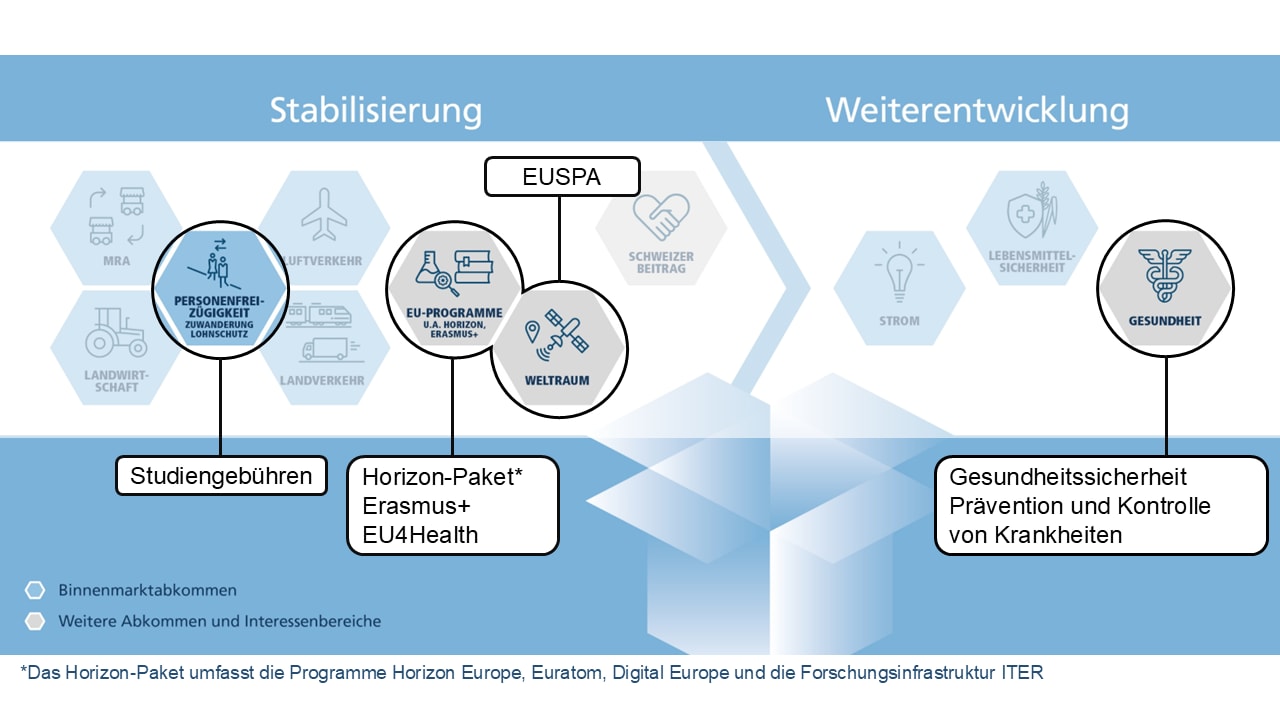

Übersicht über die Abkommen im Rahmen des Pakets Schweiz–EU. Die schwarz umrandeten Abkommen stehen im Zusammenhang mit den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation. Modifiziert nach einer Abbildung des EDA, verfügbar auf der Webseite «Paket Schweiz-EU».

Die folgenden Informationen stammen aus dem Erläuternden Bericht des Bundesrats, der im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Abkommenspaket Schweiz–EU veröffentlicht wurde, sowie aus zusätzlichen Informationen, die vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf einer Webseite zur Vernehmlassung zur Verfügung gestellt wurden.

1) EU-Programme

Das EU-Programmabkommen (European Union Programmes Agreement, EUPA) regelt die Teilnahme der Schweiz an einer Reihe von europäischen Programmen in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation. Aus Gründen der Klarheit bezeichnet der SWR diese Programme in seiner Stellungnahme als «Wissenschaftsprogramme der EU», während der Bundesrat einfach von «EU-Programmen» spricht.

Das EUPA besteht aus einem allgemeinen Teil und drei Protokollen im Anhang.

Allgemeiner Teil des EUPA. Der allgemeine Teil enthält die Bestimmungen, die für alle EU-Programmbeteiligungen der Schweiz gelten, und ist unbefristet gültig. Er regelt insbesondere die finanziellen Aspekte. Er erwähnt den gemeinsamen Willen zu einer systematischeren Beteiligung der Schweiz an EU-Programmen.

Angehängte Protokolle. Die drei angehängten Protokolle legen die spezifischen Bestimmungen für die Assoziierung der Schweiz an den verschiedenen Programmen fest. Die Dauer der Protokolle ist auf die Laufzeit der betreffenden Programme begrenzt, was bedeutet, dass diese Protokolle für jede Programmgeneration neu ausgehandelt werden müssen (wie dies bereits in der Vergangenheit der Fall war).

Programme, an denen die Schweiz beteiligt sein wird. Das erste Protokoll regelt die Beteiligung der Schweiz an den Programmen Horizon Europe, Euratom, Digital Europe und Erasmus+. Das zweite Protokoll betrifft die Beteiligung am internationalen thermonuklearen Versuchsreaktor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Das dritte Protokoll umfasst das Programm EU4Health. Die Einzelheiten des Programms EU4Health sind im Gesundheitsabkommen geregelt.

Vorläufige Assoziierung. Der Bundesrat plant, das EUPA bis zum 15. November 2025 zu unterzeichnen, um eine vorläufige Assoziierung der Schweiz mit rückwirkender Wirkung zum 1. Januar 2025 für die Programme Horizon Europe, Euratom und Digital Europe zu ermöglichen. Die Schweiz wird dann ihren obligatorischen Beitrag an die EU für ihre Teilnahme am Programmjahr 2025 leisten. Bei positiver Bewertung eines Projekts finanziert die Europäische Kommission die Projektkosten. Die Assoziierung an ITER ist ab dem 1. Januar 2026 vorgesehen, während die Assoziierung an dem Programm Erasmus+ voraussichtlich am 1. Januar 2027 beginnen wird. Der Beginn der Teilnahme am Programm EU4Health hängt vom Datum des Abschlusses des Gesundheitsabkommens ab.

Im Falle einer Ablehnung des EUPA. Sollte das EUPA vom Parlament oder vom Volk im Rahmen des Pakets Schweiz–EU abgelehnt werden, müsste der Bundesrat der EU das Ende der vorläufigen Assoziierung der Schweiz an den oben genannten Programmen mitteilen. Der Bundesrat würde in diesem Fall für einen geordneten Ausstieg sorgen und dabei die Situation derjenigen berücksichtigen, die bereits einen Antrag gestellt oder Beiträge von der EU erhalten haben.

Gültigkeitsdauer. Das ITER-Protokoll bleibt bis zum Abschluss der Programmaktivitäten gültig, der derzeit für 2042 vorgesehen ist. Die anderen Protokolle haben eine begrenzte Gültigkeitsdauer bis Ende 2027 und müssen im Hinblick auf die nächste Programmgeneration (2028–2034) neu verhandelt werden. Bei jeder neuen Programmgeneration kann die Schweiz entscheiden, an welchen Programmen sie weiterhin teilnehmen möchte und welchen Programmen, die für Drittstaaten offenstehen, sie beitreten möchte. Die entsprechenden finanziellen Mittel werden beim Parlament beantragt.

Zugang der Schweiz zu den Programmen. Die Programme Digital Europe, ITER und die Ausschreibungen von Horizon Europe in den von der EU als strategisch eingestuften Bereichen stehen nichtassoziierten Drittländern grundsätzlich nicht offen. Die Beteiligung der Schweiz an ITER ist seit 2021 ausgesetzt. Bis 2025 hatte die Schweiz auch keinen Zugang zu den Ausschreibungen des Programms Digital Europe und zu den strategischen Bereichen von Horizon Europe. Nach dem materiellen Abschluss der Verhandlungen über die Beteiligung an den EU-Programmen hat die Europäische Kommission der Schweiz im April 2025 Zugang zu Digital Europe und zu den strategischen Bereichen von Horizon Europe gewährt (künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Kommunikations- und Netzwerktechnologien sowie ein Teil der Ausschreibungen im Bereich Raumfahrt). Es bestehen jedoch Ausnahmen von diesem Zugang: Die Ausschreibungen von Digital Europe, die sich auf Cybersicherheit und Halbleiter beziehen, sind den EU-Mitgliedstaaten vorbehalten und stehen der Schweiz daher nicht offen.

Bisherige Arbeiten des SWR. Der SWR hat sich in einem offenen Brief (2021), in seiner Stellungnahme zum Horizon-Fondsgesetz (2023) und in seiner Stellungnahme zur BFI-Botschaft 2025–2028 (2023) für die Assoziierung der Schweiz am Programm «Horizon Europe» ausgesprochen. Ausserdem veröffentlichte er 2020 ein White Paper zu Quantentechnologien in der Schweiz, in dem er die Folgen des Ausschlusses der Schweiz von der Quantenforschung der EU behandelte.

2) Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und epidemiologische Überwachung

Das bilaterale Gesundheitsabkommen sieht die Beteiligung der Schweiz an Initiativen zur Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und zur epidemiologischen Überwachung vor. Dabei handelt es sich um die europäischen Mechanismen zur Bewältigung schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsbedrohungen (wie das Frühwarn- und Reaktionssystem [EWRS] und den Gesundheitssicherheitsausschuss), das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und das mehrjährige EU-Gesundheitsprogramm EU4Health. Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU war bisher nur in bestimmten Fällen möglich, beispielsweise in Krisensituationen wie der COVID-19-Pandemie. Die Schweiz wird nur an dem Teil des Programms EU4Health teilnehmen, der mit dem Geltungsbereich des Gesundheitsabkommens zusammenhängt, nämlich dem Bereich «Krisenvorsorge».

Das Gesundheitsabkommen verbessert die Frühwarn- und Reaktionsfähigkeit der Schweizer Behörden bei Epidemien oder schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen und ermöglicht einen besseren Schutz der Schweizer Bevölkerung. Die Schweizer Behörden können beispielsweise schnell auf alle erforderlichen Informationen über die Ausbreitung neuer Virusvarianten in einem Nachbarland zugreifen und von den Erfahrungen und Erkenntnisse anderer Länder in Bezug auf verschiedene Teststrategien profitieren. Eine solche Zusammenarbeit stärkt den Wissensaustausch und ermöglicht es der Schweiz unter anderem, sich an europaweiten Studien zu beteiligen sowie Daten und Ergebnisse auf europäischer Ebene auszutauschen und zu vergleichen, beispielsweise im Bereich der Antibiotikaresistenz.

Der SWR hat einen Bericht über die wissenschaftliche Beratung in der Politik in Krisenzeiten (2022) und einen Bericht über die Akzeptanz von Krisenmassnahmen in der Bevölkerung (2022) sowie eine Stellungnahme zur Krisenorganisation der Bundesverwaltung (2024) veröffentlicht.

3) Nichtdiskriminierung im Bereich der Studiengebühren

Im Rahmen des Freizügigkeitsabkommens (FZA) verpflichten sich die Schweiz und die EU, den Grundsatz der Nichtdiskriminierung bei den Studiengebühren anzuwenden. Das bedeutet, dass EU-Bürgerinnen und -Bürger, die an einer mehrheitlich öffentlich finanzierten universitären Hochschule oder Fachhochschule (FH) studieren möchten, denselben Studiengebühren unterliegen wie Schweizerinnen und Schweizer. Ebenso zahlen Schweizer Studierende künftig an allen öffentlichen europäischen Hochschulen die gleichen Studiengebühren wie EU-Studierende. Diese Bestimmung verpflichtet die Schweizer Hochschulen nicht, ihr Zulassungssystem anzupassen, sodass die bereits von einigen Hochschulen (z. B. der Universität St. Gallen oder der EPFL) vorgesehenen Beschränkungen beibehalten werden können. Diese Bestimmung gilt nicht für Pädagogische Hochschulen (PH), die Ausbildungsstätten der Berufsbildung (z. B. Höhere Fachschulen) oder Hochschulen, die überwiegend aus privaten Mitteln finanziert werden (z. B. die École hôtelière de Lausanne EHL), auch wenn diese einer mehrheitlich öffentlich finanzierten universitären Hochschule oder FH angegliedert sind.

Der SWR hat 2018 einen Bericht zur sozialen Selektivität veröffentlicht und sich in seiner Stellungnahme zum Entlastungsprogramm 2027 zum Thema Studiengebührenerhöhungen für ausländische Studierende geäussert. Nach Ansicht des SWR sollte der Zugang zu Hochschulen nicht von der sozioökonomischen Situation der jungen Menschen abhängen, und der Grundsatz der Chancengleichheit muss stets berücksichtigt werden.

4) Weltraumprogramm

Das Abkommen über die Beteiligung der Schweiz an der Agentur der EU für das Weltraumprogramm (European Union Agency for the Space Programme, EUSPA) ergänzt ein Kooperationsabkommen über europäische Satellitennavigationsprogramme (GNSS-Kooperationsabkommen), das seit 2014 in Kraft ist. Ziel dieses Abkommens ist es, die Beteiligung der Schweiz an der EUSPA sicherzustellen.

Die EUSPA ist die operative Agentur für das EU-Weltraumprogramm und seiner Komponenten. Dieses Weltraumprogramm stellt sicher, dass Europa seine Unabhängigkeit gegenüber den Systemen der USA, Russlands und Chinas wahren kann. Die EUSPA betreibt insbesondere zwei wichtige Programme im Bereich der Raumfahrt: das autonome europäische Satellitennavigationssystem Galileo und das europäische System zur Verbesserung der Genauigkeit von Satellitennavigationssystemen EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service).

Galileo ist ein globales Navigationssatellitensystem (Global Navigation Satellite System, GNSS), das als zivile und unabhängige Alternative zu den militärischen GNSS der USA (Global Positioning System, GPS), Russlands (GLONASS) und Chinas (Beidou) konzipiert wurde. Es besteht aus einer Reihe von Satelliten und einem weltweiten Netz von Bodenstationen und bietet seit 2016 Geolokalisationsdienste an. Galileo umfasst einen hochsicheren öffentlichen regulierten Dienst (Public Regulated Service, PRS), der ausschliesslich staatlich autorisierten Nutzenden zugänglich und deshalb insbesondere für Behörden oder Organisationen mit höheren Sicherheitsanforderungen (beispielsweise Blaulichtorganisationen, Nachrichtendienste, Armee und Grenzschutz) zentral ist. Der PRS ist vollständig verschlüsselt und robust genug, um die Kontinuität des Dienstes in nationalen Notfällen oder Krisensituationen zu gewährleisten. Die EU gewährt nur Ländern, die an der EUSPA teilnehmen, Zugang zum PRS. Mit der Unterzeichnung des EUSPA-Abkommens erhält die Schweiz somit die Möglichkeit, auf den PRS von Galileo zuzugreifen, wobei die Einzelheiten dieses Zugangs in einem Zusatzabkommen geregelt werden müssen.

EGNOS ist ein ziviles regionales Satellitennavigationssystem, das aus mehreren geostationären Satelliten und einem Netz von Bodenstationen in Europa und Nordafrika besteht. Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2011 verbessert es die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Satellitensignale des amerikanischen GPS-Systems sowie in einer späteren Phase auch des europäischen Galileo.

Im Rahmen des GNSS-Kooperationsabkommens beteiligt sich die Schweiz bereits an vielen der der EUSPA übertragenen Aufgaben, hat jedoch keinen Zugang zu wichtigen Informationen über den Betrieb und die Entwicklung der Komponenten des EU-Weltraumprogramms. Das EUSPA-Abkommen soll diese Lücke schliessen. Es ermöglicht der Schweiz die Teilnahme an den Aktivitäten der Agentur im Zusammenhang mit den Programmkomponenten, für die ein Kooperationsabkommen geschlossen wurde (EGNOS und Galileo). Es sieht ein Recht auf Zugang zum Verwaltungsrat und zum Gremium für die Sicherheitsakkreditierung vor (jedoch ohne Stimmrecht, das den EU-Mitgliedstaaten vorbehalten ist). Das EUSPA-Abkommen und das Abkommen über den Zugang zum PRS, das noch ausgehandelt werden muss, ermöglichen die vollständige Beteiligung der Schweiz an den betreffenden Programmen.

Im August 2024 hat der SWR in seinem Blog einen Meinungsbeitrag von Prof. Jan Dirk Wegner über die Folgen des Rückzugs der Schweiz aus dem Copernicus-Programm, dem Erdbeobachtungsprogramm, das Teil des Weltraumprogramms der EU ist, veröffentlicht. Im Jahr 2024 hat die Schweiz auf eine Teilnahme an Copernicus bis mindestens 2027 verzichtet.